Mirafiori Nord è un quartiere della II Circoscrizione di Torino, e fa parte della periferia sud-ovest di Torino. Confina con i quartieri di Santa Rita, Lingotto, Mirafiori Sud e con il comune di Grugliasco. Da Mirafiori Nord si accede alla Tangenziale ovest di Torino, attraverso Corso Allamano. Con i suoi 103.000 abitanti circa è il quartiere più popoloso di Torino. Prima dell'istituzione delle circoscrizioni era designato come "quartiere n. 12" e delimitato dai seguenti confini: a nord da via Tirreno, a est da corso Unione Sovietica, corso Siracusa e corso Cosenza, a ovest da via Crea e strada del Portone (confine con Gerbido, frazione di Grugliasco) e a sud da corso Orbassano e corso Tazzoli.

L'attuale territorio di Mirafiori Nord era compreso nel cosiddetto "feudo di Roccafranca o del Gerbo" secondo la denominazione settecentesca del Grossi. A sua volta diviso in tenute agricole, era disseminato di cascine, vigne, campi coltivati intersecati dalla fitta rete di bealere, gli antichi canali di irrigazione. Il feudo era confinante con le borgate agricole propriamente dette di Mirafiori e del Lingotto. Oltre alle cascine, uno dei primi edifici del quartiere fu il sanatorio San Luigi, costruito nel 1909 sul sito dell'odierna piazza Cattaneo e demolito nel 1970 per l'ingrandimento degli stabilimenti Fiat.

Acquistata nel 1689 da Lorenzo Ballard, e pertanto nota con il nome del suo proprietario, la Cascina Roccafranca fu rinominata nel 1734 quando il Ballard fu nominato conte di Roccafranca, il cui feudo si estendeva su tutto il territorio del Gerbido. Dopo tre generazioni la dinastia si estinse e la cascina venne acquisita dalla baronessa Chiono, che nell'Ottocento ampliò l'edificio. Con la riduzione dei terreni agricoli dovuti allo sviluppo urbanistico cadde in abbandono fino al 2002, quando il comune l'acquistò e ristrutturò su progetto dello Studio Crotti + Forsans Architetti: dal 2007 ospita l'Ecomuseo della Circoscrizione 2 e molti locali destinati ad attività culturali e associative.

Altra cascina del quartiere è la Cascina Giajone , di origine seicentesca, che ospita attualmente la sede della Circoscrizione 2, alcuni servizi comunali decentrati, un ufficio postale e una biblioteca civica, nei locali ad archi utilizzati un tempo come fienili. La cascina compare già nelle carte dell'assedio del 1706: il nome Giaione potrebbe derivare dal piemontese giairon (ghiaia grossa, ciottolo), dal momento che anticamente in quel sito era presente una cava. L'aspetto attuale deriva da un rifacimento del 1780. Le tre maniche originarie ospitavano gli alloggi padronali e per i fittavoli, i fienili e le stalle. La particolare torretta, perfettamente conservata, era l'antica colombaia. Nel sottuosuolo era presente invece la ghiacciaia.

Dopo lo spostamento della capitale d'Italia da Torino a Firenze nel 1865, l 'amministrazione comunale scelse una politica di industrializzazione, a causa della crisi del settore terziario dovuta alla perdita del ruolo di capitale. Inizia la costruzione dei borghi lungo le direttrici cittadine e le barriere della nuova cinta daziaria del 1912. Nel 1923 comincia la costruzione, secondo il piano regolatore del 1908, di un primo lotto di villette tra via Paolo Sarpi e l'attuale corso Agnelli (allora corso Vinzaglio). L'iniziativa era stata caldeggiata dalla Fiat, a causa della forte richiesta di alloggi da parte della Commissione Interna Operaia Sezione Automobili. Si costituirà quindi la "Cooperativa case economiche dipendenti Fiat" che acquisterà dalla casa madre i terreni già in costruzione ad un prezzo simbolico. Il primo lotto è di dodici villette plurifamiliari di due piani.

Nel 1927 saranno costruite altre quindici case, arricchite con decorazioni art déco e vetrate colorate. Il quartiere continua a crescere: la crisi degli alloggi degli anni '20 è il catalizzatore per una complessa e continua collaborazione tra Fiat e comune di Torino, che pianifica la costruzione di 1300 alloggi distribuiti in otto isolati. Nel 1926 l 'azienda automobilistica cede oltre 118000 m2 di terreno all'amministrazione municipale destinati alla costruzione di case popolari in cambio della realizzazione di infrastrutture stradali (sottopassaggio del Lingotto) e ferroviarie per i propri stabilimenti del Lingotto. Su quel lotto verrà costruito dall'Istituto Autonomo Case Popolari il quartiere M2, strutturato con isolati a corte chiusa circondata da palazzine a tre o quattro piani. Queste abitazioni verranno poi assegnate soprattutto alle maestranze Fiat, secondo specifici accordi.

Con la nascita dello stabilimento di Fiat Mirafiori nel 1939, il quartiere acquisirà carattere spiccatamente operaio. Nuovi isolati saranno costruiti tra il 1939 e il 1945 a nord di via Giacomo Dina: è il quartiere "Costanzo Ciano", che ricalca la stessa soluzione a corte interna della zona M2. Nel 1950 il quartiere viene completato con la costruzione del grande palazzo di corso Agnelli 148, inaugurando la stagione dei palazzi da sette e dieci piani, assai comuni nella zona con il boom edilizio e demografico degli anni '60.

Intanto nascevano nel 1941 la chiesa e l'oratorio salesiano "Don Bosco" e il complesso scolastico e professionale dell'Istituto Internazionale "Edoardo Agnelli". Costruito tra il 1938 e il 1941 su disegno dell'architetto salesiano Giulio Valotti, comprende il tipico oratorio, il cinema-teatro, e le scuole di arti e mestieri, caposaldo della dottrina salesiana: “l'insegnamento di una professione è un'opera di carità che permette ai giovani di vivere onestamente e li distoglie dal peccato”. Si svilupparono in seguito delle scuole professionali vere e proprie, su impulso della Fiat che vedeva nell'opera dell'Istituto un valido mezzo per formare operai qualificati. Dopo la guerra e i bombardamenti (che danneggiarono gli edifici) i corsi ripresero nel 1946 con l'aggiunta della scuola elementare e di una officina per le esercitazioni di 4800 m2 . Nello stesso anno nasce anche l'istituto "Virginia Agnelli" dedicato all'educazione femminile, gestito dalle suore di Maria Ausiliatrice: ospitato prima in baracche di fortuna, viene ampliato a più riprese fino al 1967 con asilo infantile, scuola materna e scuole professionali per le ragazze. Oggi l'istituto Agnelli ospita la scuola media, il liceo scientifico, l'istituto tecnico industriale e un corso professionale per periti meccanici.

Progettata dall'architetto Giulio Valotti, la chiesa fu inaugurata il 19 aprile 1941 come parte del complesso dell'Istituto Agnelli. Il suo stile fonde linee dell'architettura razionalista dell'epoca con alcuni elementi tradizionali: i contrafforti, le arcate, i soffitti a rosoni e un mosaico sulla facciata. Diviene parrocchia il 20 novembre 1957.

A partire dagli anni '50 un enorme flusso di immigrati si riversa su Torino, e in particolare nella zona di Mirafiori: in soli vent'anni, dal 1951 al 1971, si passa da 18700 a 141000 abitanti. Nel 1954 viene inaugurata la scuola elementare "Giovanni Vidari", che sostituisce le precedenti sistemazioni di fortuna in barriera di Orbassano, mentre nel 1957 si inaugura la nuova Parrocchia del Redentore, come centro della nuova parrocchia creata dal cardinal Maurilio Fossati il 16 maggio 1955, su progetto degli architetti Nicola e Leonardo Mosso (padre e figlio). Il piano regolatore del 1954 prevedeva tre piazze porticate, progetto realizzato solo parzialmente: le uniche due piazze costruite sono infatti quelle intitolate a papa Giovanni XXIII (di fronte alla chiesa) e al partigiano Dante Livio Bianco. Aperte al traffico veicolare, diventano isole pedonali a partire dal dicembre 1977 su impulso dei comitati spontanei di quartiere. L'area sarà riqualificata nel 2002 nell'ambito del progetto europeo "Urban 2" con l'aggiunta di fontane (attualmente non funzionanti), giochi per i bambini e un anfiteatro all'aperto.

Tra il 1956 e il 1957 la Fiat raddoppia lo stabilimento di Mirafiori e partecipa al piano Ina-casa costruendo 1550 alloggi da assegnare ai dipendenti. Grazie alla legge n. 167 del 1962 sull'edilizia convenzionata verranno favorite le acquisizioni di terreno destinate a zone commerciali e ai servizi, ma la carenza dei servizi essenziali è un problema di gravi proporzioni, così come la speculazione edilizia che acuisce la crisi degli alloggi: il 27 gennaio 1972 cinquanta famiglie occupano un palazzo di via De Canal, appena costruito dalla Gescal. Sui terreni ancora liberi verrà costruito, tra il 1968 e il 1971 ad ovest di corso Orbassano, il cosiddetto "Centro Europa": gli alloggi ricavati, edificati su un terreno destinato all'edilizia popolare, saranno poi venduti a prezzo di libero mercato. La zona è composta di undici case a torre di dieci piani, con vialetti pedonali, una piazzetta commerciale e spazi verdi.

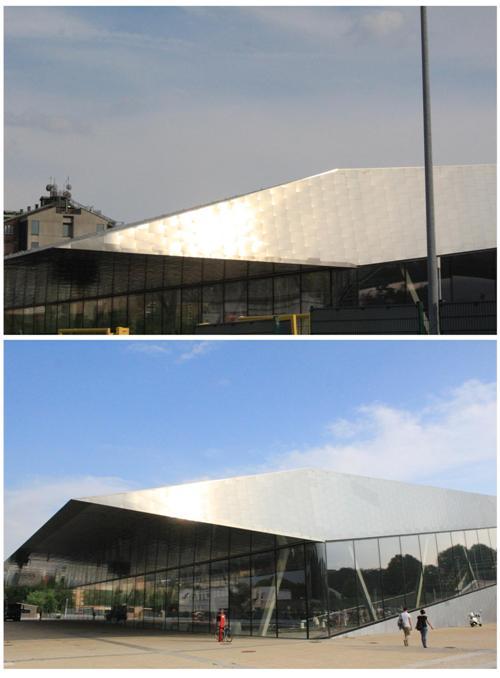

La tematica contemporanea del riuso e della trasformazione di aree produttive assume un ruolo fondamentale all'interno della realizzazione dello spazio espositivo del Mirafiori Motor Village, il cui design è stato curato da GTP-Gruppo Thema Progetti, coinvolto nella cooperazione con il team costituito dal Politecnico di Torino, dalla Ingest Facility e dal Gruppo Fiat.

Il riutilizzo di due capannoni industriali dismessi trasformano i volumi esistenti in nuovi spazi commerciali, restituiti alla città. La reinterpretazione contemporanea dell'esistente ha seguito una strategia progettuale e operativa di recupero e riqualificazione, riproponendo, nello studio dell'involucro esterno, i tre materiali originali quali mattone, vetro, acciaio, donando all'intervento una forte qualità tecnologica della quale si è occupato il Politecnico di Torino. Tre grandi totem in vetro posti all'ingresso del Motor Village assumono il ruolo di segnale attrattivo, riconoscibile dall'esterno. Il processo progettuale in tutte le sue parti esecutive è stato seguito da Ingest Facility con l'obiettivo di dare una nuova identità, come luogo ideale di incontro tra pubblico e azienda. Il progetto architettonico ha interessato gli spazi delle aree di service, di training academy e l'area espositiva, la quale sostituisce il capannone che ospitava la selleria.

Il riutilizzo di due capannoni industriali dismessi trasformano i volumi esistenti in nuovi spazi commerciali, restituiti alla città. La reinterpretazione contemporanea dell'esistente ha seguito una strategia progettuale e operativa di recupero e riqualificazione, riproponendo, nello studio dell'involucro esterno, i tre materiali originali quali mattone, vetro, acciaio, donando all'intervento una forte qualità tecnologica della quale si è occupato il Politecnico di Torino. Tre grandi totem in vetro posti all'ingresso del Motor Village assumono il ruolo di segnale attrattivo, riconoscibile dall'esterno. Il processo progettuale in tutte le sue parti esecutive è stato seguito da Ingest Facility con l'obiettivo di dare una nuova identità, come luogo ideale di incontro tra pubblico e azienda. Il progetto architettonico ha interessato gli spazi delle aree di service, di training academy e l'area espositiva, la quale sostituisce il capannone che ospitava la selleria.

Il quartiere è stato oggetto dal 2002 al 2009 del programma di riqualificazione urbana "Urban 2" finanziato dall'Unione Europea. Il progetto prevedeva tre tipi di intervento: miglioramento degli spazi verdi, della mobilità sostenibile e della qualità ambientale; sviluppo delle attività economiche; iniziative di integrazione sociale e di sostegno alla cultura. Gli obiettivi raggiunti comprendono l'introduzione della raccolta rifiuti porta a porta e la quota del 50% di raccolta differenziata, la riqualificazione di piazza Bianco e di molti spazi verdi, la riqualificazione e la messa a norma del Mercato Coperto Don Grioli, il restauro della cascina Roccafranca (ora centro ricreativo e culturale e sede dell'Ecomuseo urbano della Circoscrizione II) e la creazione del Centro per il Lavoro in via Del Prete.

Anche la ristrutturazione della Cappella Anselmetti è rientratata negli interventi di Urban 2; il piccolo edificio religioso del XVIII secolo, in stile barocco piemontese, faceva parte della tenuta agricola acquistata nel 1785 dal banchiere Carlo Vincenzo Anselmetti, che fece ricostruire la preesistente cascina e aggiunge una villa signorile con cappella. Nell'Ottocento è un altro banchiere, Paolo Nigra, a rilevare la proprietà. Il terreno agricolo circostante diminuì con il tempo, fino a sole 50 giornate nel 1957. L 'ingresso della cappella era rivolto sull'antica via di Grugliasco (oggi via Gaidano) per permetterne l'uso anche ai viandanti. Il palazzo padronale e la cascina furono demoliti nel 1977 per far posto a un complesso scolastico: dell'antica tenuta è rimasta solo la cappella, tutelata dalla Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte per il suo valore storico e artistico. Fu restaurata con i fondi del programma Urban 2 nel 2002 e destinata, secondo un progetto di Massimo Bartolini sul tema della poli-funzionalità e incentrato sulla creazione di ambienti che coinvolgono corpo e mente di chi vi accede, a laboratorio didattico chiamato Laboratorio di Storia e Storie, per lo svolgimento di attività e archivio permanente destinato alle scuole del quartiere e della città e aperto a tutti i cittadini.

Urban 2 ha permesso di intervenire in modo decisivo anche sul parco lineare di corso Tazzoli dove sono presenti due delle istallazioni artistiche che rientrano nel progetto Nuovi Committenti a Mirafiori Nord: Totipotent Architecture, una grande scultura abitabile dalla forma di una cellula, ideata da Lucy Orta a partire dal desiderio espresso da un gruppo di committenti composto da sette studenti di due Licei del quartiere. “Un ‘atollo’, una specie di porto franco” secondo le loro stesse parole. Un luogo dove potersi incontrare, accomodare, leggere, parlare.La committenza di quest’opera è iniziata nel 2003 con una riflessione tra committenti e mediatrici sui temi degli spazi dedicati ai giovani e sulla sicurezza nei luoghi pubblici. La ricerca di Lucy Orta, incentrata sulla relazione tra corpo, environment e comunità si prestava perfettamente alle domande della committenza. Incaricata del progetto nel 2004, l’artista ha coinvolto i committenti nella progettazione di una forma che fosse ospitale e protettiva e, contemporaneamente, aperta, trasparente, luminosa e illuminata. Ne è risultata una scultura di grandi dimensioni formata da un basamento in cemento su tre livelli e da una copertura in tubolari d’acciaio.

Nascosto tra gli alberi di un’aiuola del nuovo Parco Lineare di Corso Tazzoli, realizzato dal programma Urban 2, il Multiplayer nasce nell’ambito delle azioni di riqualificazione promosse dal Progetto Cortili, a partire dalla richiesta di un gruppo di bambini e adolescenti, residenti nel vicino complesso di edilizia residenziale pubblica di via Poma, di poter usufruire di uno spazio protetto, aperto e accessibile a tutti, dove giocare senza arrecare disturbo agli altri abitanti. Il Multiplayer è un campetto multifunzionale attrezzato le cui caratteristiche sono state definite dai suoi giovani committenti in una serie di incontri con Stefano Arienti, l’artista a cui è stato affidato il progetto, le mediatrici e le accompagnatrici del Progetto Cortili.

A breve distanza l’Aiuola Transatlantico realizzata da un’idea di Claudia Losi nel complesso di edilizia residenziale pubblica di via Scarsellini, vicino allo stabilimento FIAT Mirafiori. Un’isola verde nella quale sostare, incontrarsi e fare attività con i bambini, scaturita dal desiderio di un gruppo di abitanti quale esito del lavoro di progettazione partecipata svolto nell’ambito del Progetto Cortili da Avventura Urbana.

Il progetto dell’artista – che ha affiancato il Progetto Cortili nella riqualificazione delle aree verdi delle case di via Scarsellini - è iniziato nel 2005 e ha comportato una lunga riflessione con i committenti sui temi della condivisione dello spazio collettivo, le sue conflittualità e le sue regole.

Il Palasport Tazzoli è una struttura sportiva polivalente per gli sport del ghiaccio, che si trova a Torino sul Corso omonimo vicino alle storiche officine della Fiat Mirafiori; è stato ricostruito - sul sito che ospitava una pista all'aperto - per i XX Giochi olimpici invernali e presenta all’esterno una facciata curva in mattoni rossi che ricalca in qualche modo le linee sinuose di quella barocca di Palazzo Carignano.

La struttura dispone di una tribuna da 3000 posti e le dimensioni del campo di gara principale sono di 30x60 metri, il che consente di disputare competizioni ufficiali di hockey su ghiaccio (vi giocano le squadre maschile e femminile del Real Torino HC); è presente anche una seconda pista, di dimensioni inferiori e raggiungibile attraverso un tunnel sotterraneo, che può essere utilizzata per allenamenti di hockey, curling, short-track e pattinaggio artistico e di figura. L'impianto è stato utilizzato anche in occasione delle Universiadi invernali di Torino 2007 ed attualmente viene utilizzato dalle società iscritte alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio della Regione Piemonte e dalle loro squadre agonistiche che competono nelle discipline dell'hockey, del pattinaggio di figura, del pattinaggio di velocità e short track e del curling.

Per una veloce e non impegnativa pausa gastronomica ci si può fermare alla Osteria Zucchero e Sale (nei locali dell’originaria Piola dell’In/contro aperta con la nascita della ristrutturata Cascina Roccafranca) che propone economici e basici menù a 7 euro (a pranzo) e 10 euro (a cena) con primo, secondo, contorno, pane e coperto: nulla di gastronomicamente trascendentale, ma un buon rapporto qualità-prezzo globale.

Per il percorso completo e approfondimenti: "L'altra Torino. 24 centri fuori dal centro" da pag. 109 a pag. 128

http://it.wikipedia.org/wiki/Mirafiori_Nord